用途地域から土地活用を考えてみませんか?

検討の際はまず複数の業者に相談してみましょう。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

用途地域とは

都市計画法とは「都市の健全な発展と秩序ある整備」のための法律で、全人口の約94%が住むエリアに都市計画区域を指定し、区域内の建物の建築に制限を設けています。そうした制限のうちの1つとして規定されているのが「用途地域」です。

用途地域は全部で13種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分けることができます。次の章でそれぞれ詳しく解説していきますが、その前に都市計画法について確認しておきましょう。

都市計画法とは

都市計画

このため、都市計画法では日本全国を「都市計画区域」「都市計画区域外」「準都市計画区域」の3つに分けてそれぞれ異なる規定を設けています。とはいえ、周辺に建物が建っているエリアのほとんどは「都市計画区域」と考えて問題ありません。

令和3年の国土交通省の都市計画制度の概要によると、都市計画区域内の居住人口は全人口の約94%となっています。都市計画区域に指定されたエリアにおいては、計画的な街づくりを進める必要があり、用途地域等定めていくこととなっています。一方、都市計画区域外は、都市計画区域に指定されたエリア以外の全てを含むエリアです。

居住人口は全人口の6%にしか過ぎませんが、面積は約73%と国土の約4分の3を占めます。都市計画区域外は森や山など人の住まないエリアや、人が住むにしても都市には適さないエリアで、街づくりなどを行いません。

また、準都市計画区域は都市計画区域外に指定される区域で、「都市計画区域外でありながら、都市的土地利用をされているエリア」において、無秩序な用途利用や良好な環境の喪失を防ぐために指定され、用途地域などが定められます。

区域区分

【市街化区域】

「すでに市街地になっている区域や、今後10数年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域」のことで、定められた要件を満たせば、家を建てることができます。なお、市街化区域においては用途地域を必ず定めることとされています。

【市街化調整区域】

「市街化を抑制すべき区域」であり、許可を得た場合を除き原則として家を建てられません。主に農地や森林等の多いエリアに定められるもので、用途地域を原則は定めません。

【非線引き区域】

それ以外の区域のことを指し、市街化調整区域のように、建物を建てられないということはありません。用途地域に関しては、市街化区域のように、必ず定める必要はありませんが、定めることもできるようになっています。地方都市の郊外にある住宅街では、十分に市街化が進んでいるのにも関わらず、非線引き区域に指定されているエリアであることも少なくありません。

「住居系」「商業系」「工業系」の3地域で

どんな土地活用が可能か確認していきましょう!

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

1. 住居系の用途地域

用途地域の種類

基本的に、上から順番に規制が厳しく、また第一種と第二種がある用途地域においては、第二種より第一種の方が規制は厳しいです。規制が厳しいということは、建物を建てる際にはさまざまな制限をクリアする必要があるため、わずらわしさもありますが、逆に良好な住環境を保つことにつながります。

たとえば、周辺にカラオケができれば騒音などの問題が生じますが、住居系の用途地域では第一種・第二種住居地域を除いては「カラオケボックス等」の建築が禁止されています(第一種・第二種住居地域においても、面積を10,000m2以下にする必要がある)。

建築可能な建築物の用途

・文教施設:△のエリアでは大学や高等専門学校、専門学校などは建てられません。

・店舗、事務所、工場・倉庫:△のエリアでは面積に制限がかかります。

・宿泊施設:△のエリアでは面積を5,000m2以下にする必要があります。

・医療・福祉施設:△のエリアでは病院が建てられず、老人福祉センターなどは600m2以下にする必要があります。

住居系の用途地域でできる土地活用

なかでも、賃貸アパートやマンション、戸建て賃貸においては良好な住環境が整えられていることが多く、適していると言えます。一方、店舗やオフィスビルを建てる場合は、面積に制限がかかることもあるため事前によく調べる必要があります。

2. 商業系の用途地域

用途地域の種類

店舗や事務所、娯楽施設など幅広く建築できる用途地域ですが、なかでも商業地域は住居系、店舗・事務所系、娯楽施設系、文教施設系など、工場を除く全ての用途で制限なく建物を建てられるようになっています。

建築可能な建築物の用途

・近隣商業施設:娯楽施設の「キャバレー・個室付き浴場など」が建てられないほかは制限なく建てられます。

・工場・倉庫:近隣商業地域、商業地域とも倉庫は面積に関わらず建物を建てられるのに対し、工場は危険性に応じて面積に制限があり、危険性の高い工場は建てられないようになっています。

商業系の用途地域でできる土地活用

また、商業系の用途地域を指定されるエリアの特徴という観点から見ると、ロードサイド店舗やコンビニエンスストア、ビジネスホテル、オフィスビルや保育所、診療所などがおすすめだと言えます。

さらに、商業系の用途地域においては容積率が高く設定されることが多いため、土地の面積に対して大きな賃貸アパートやマンションを建てやすく、収益力の高い土地活用を目指すことができます。

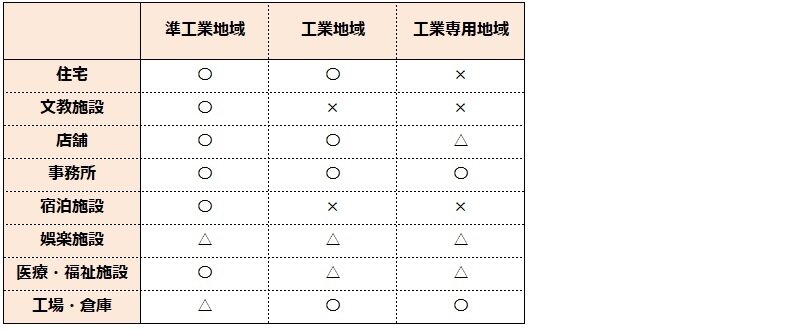

3. 工業系の用途地域

用途地域の種類

いずれも主に倉庫や工場を建築しやすい用途地域で、下にいくほど規制が厳しくなります。また、工業専用地域においてはすべての用途地域の中で唯一、住宅が建てられません。

建築可能な建築物の用途

・店舗:工業専用地域では物品販売、飲食店の店舗が除外されます。

・娯楽施設:それぞれ用途によっては建てられず、また建てられても面積に制限がつきます。

・工業地域:老人福祉センターや老人ホームは建てられますが、病院は建てられません。

・工業専用地域:老人福祉センターは建てられますが、老人ホームと病院は建てられません。

工業系の用途地域でできる土地活用

用途地域の特性からすると、倉庫や工場などの土地活用を検討してみるとよいでしょう。なお、工場以外の建物を建てる際には、工場から排出されるガスなどの影響を考慮した上で土地活用の用途を決めることをおすすめします。

所有地に対する用途地域の調べ方

まず、自治体によってはインターネットで用途地域を検索できるようになっているので、調べてみましょう。たとえば、東京都の場合は以下のサイトで調べたい土地の住所を記入すれば用途地域が表示されるようになっています。

よくある質問

- 用途地域が2つにまたがる場合はどうなる?

- 用途地域はエリアごとに定められますが、中には用途地域の境目に位置しており、1つの土地の中に用途地域が2つ指定されているケースがあります。この場合、建築物の用途の制限は、「敷地全体の面積に対し、用途地域がより広くかかっている方」の規制が課されることになります。

- 土地活用をする際、用途地域以外に確認すべきことは?

- 用途地域の確認以外にも建ぺい率や容積率の確認も重要です。建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合」のことで、容積率とは「敷地面積に対する延床面積の割合」のことを指します。建ぺい率も容積率も用途地域ごとに上限が定められています。どのような建物を建てるか検討する前に、用途地域の確認と合わせて建ぺい率や容積率も確認するようにしましょう。詳しくは建ぺい率・容積率に関する記事を参照ください。

- 土地活用を成功させるために必要なことは?

- まずは、どのような建物が建てられるのかを知るために用途地域の確認をします。建てられる建物を確認できたら、エリアに適した土地活用法を検討しましょう。土地活用で成功するためには立地や周辺住民の属性などを考慮しながら土地活用法を検討することが大切です。悩む場合は土地活用の専門家などに相談することをおすすめします。土地活用法については土地活用の種類に関する記事を参照ください。

まとめ

用途地域から土地活用を考えてみませんか?

検討の際はまず複数の業者に相談してみましょう。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士

明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。