- 老人ホームは一般の賃貸住宅よりも比較的高い収益性や利回りを期待できますが、投資額が大きい点には要注意!

- 人材不足により運営状態が悪化することも…。どのようなリスクが潜んでいるか?土地活用の専門家に相談することをおすすめします。

- 安易な気持ちで参入することはご法度。長期スパンの経営計画をしっかり立てることが重要です。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

老人ホーム経営は今から始めても儲かる?

マンションやアパートの家賃とは異なり、利用者からの利用料や自治体からの介護報酬など多くの項目の収入を得られ、高い利回りが期待できるでしょう。

また、高齢化が進む日本では、高齢者向け施設は今後も需要が高まるという特徴があるものです。ただし、老人ホーム経営には、ほかの土地活用とは異なる注意点もあるので理解しておくことが重要です。

今後の老人ホームの需要

内閣府の2024年版高齢社会白書によると、2023年時点の日本の総人口は1億2,435万人で、そのうち65歳以上人口は3,623万人、総人口に占める65歳以上の人口の割合は29.1%となっています。

将来推計を見てみると総人口が減少していく中で高齢化率は上昇していくことが想定されており、2040年の高齢化率は34.8%、2065年には38.4%で国民約2.6人に1人が65歳以上になると予想されています。

今後老人ホームなどの高齢者向けサービスはどんどんニーズが高まっていくと考えられます。なお、高齢化率は上昇し続けることが予想されているものの、65歳以上の人口については2040年に3,978万人でピークを迎え、その後減少に転じると見られています。

老人ホームなどの高齢者向けサービスの展開を考えているのであれば、おさえておくとよいでしょう。

老人ホームの種類

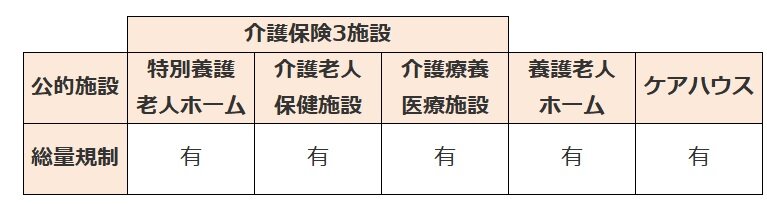

前者を公的施設、後者を民間施設と分けることができますが、「公的施設」はすべてが公立というわけではありません。ここで言う公的施設とは、地方公共団体による運営(開設)のほか、社会福祉法人のような一般企業とは異なる特殊な認可を受けた法人が開設・運営している施設も含みます。

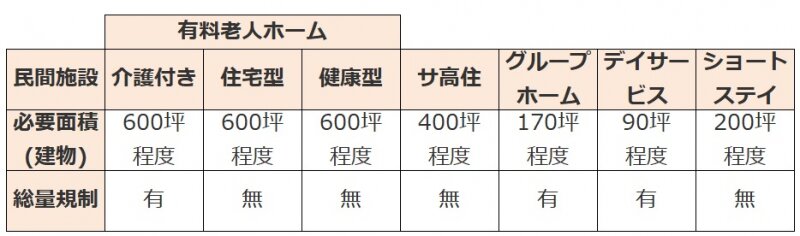

一方、民間施設はその名のとおり民間の企業が開設・運営している施設です。

また、老人ホームの中には総量規制といって、都道府県ごとに設置数に上限が設けられているものがあります。総量規制とは自治体がその数を管理する制度のことで、老人ホームが増えすぎて入居者が集まらず、経営が悪化し、倒産してしまうことを避ける目的があります。

老人ホームの種類や総量規制についてまとめたものが以下の表です。民間施設については、建築する際のおおよその建物の延床面積を記載しています。

民間が建築可能な老人ホームとは

介護付き有料老人ホーム

介護付き老人ホームは入居すると常駐しているスタッフから24時間介護サービスが提供されます。また、老人ホームには部屋ごとの面積の規定が決められています。

| 項目 | 基準 |

|---|---|

| 居室 | 13m2以上 |

| 洗面設備 | 居室に設けること |

| トイレ | 居室に設けるか階ごとに居室に近接して適当数設けること |

| 浴室 | 入居者の身体(介護)状態に応じて、特浴の設置を検討すること |

| 食堂 | 2m2×入居定員以上とすること |

| 廊下・階段等 | 有効幅1.8m2以上 |

| その他 | 一時介護室、談話室、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室、職員室、医務室、機能訓練室を設けること |

住宅型有料老人ホーム

入居条件は60歳以上の方で「介護認定なし」から「軽度の要介護」程度までとしていることが多いです。施設によっては介護施設が併設されているなど手厚い介護サービスを受けられますが、介護度が重くなると退去しなくてはならないケースもあります。

| 項目 | 基準 |

|---|---|

| 居室 | 13m2以上 |

| 洗面設備 | 居室に設けること |

| トイレ | 居室に設けるか階ごとに居室に近接して適当数設けること |

| 浴室 | 入居者の身体(介護)状態に応じて、特浴の設置を検討すること |

| 食堂 | 2m2×入居定員以上とすること |

| 廊下・階段等 | 有効幅1.8m2以上 |

| その他 | 一時介護室、談話室、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室を設けること |

健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは要介護者が急増する日本の現状に対応していないこともあり、厚生労働省による平成25年度の「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」によると、全国の有料老人ホーム8,424件のうちわずか16件という状況となっています。

| 項目 | 基準 |

|---|---|

| 居室 | 13m2以上 |

| 洗面設備 | 居室に設けること |

| トイレ | 居室に設けるか階ごとに居室に近接して適当数設けること |

| 浴室 | 入居者の身体(介護)状態に応じて、特浴の設置を検討すること |

| 食堂 | 2m2×入居定員以上とすること |

| 廊下・階段等 | 有効幅1.8m2以上 |

| その他 | 談話室、事務室、宿直室、洗濯室を設けること |

有料老人ホームとサ高住との違い

入居条件は60歳以上の高齢者、または要介護認定を受けた60歳未満の方で、「介護認定なし」から「軽度の要介護者」を受け入れています。

サ高住はあくまでも賃貸契約であるという点で老人ホームと異なり、低額の初期費用で入居でき自由に生活できます。また、サ高住は新築にあたり、居室1戸あたり最大で135万円の補助金を受けられるほか、税制優遇や住宅金融支援機構による融資など手厚い制度が用意されているのが特徴です。

需要が高い高齢者向け施設の経営をお考えなら

まずはプロの意見を聞いてみるのもおすすめです。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

老人ホーム経営の初期費用

また、土地の広さも必要になる点にも注意しなければなりません。施設のグレードや敷地の広さにもよりますが、入居者30人ほどの施設でおおよそ1~3億円の費用がかかるでしょう。以下、必要な資金の目安です。

老人ホームの初期費用では土地代と建設費が大部分を占めます。とくに建設費は居抜きなどで物件を取得した場合でも、リフォーム費用が高額になることも珍しくないでしょう。自分で法人を設立して経営する場合は、法人設立の費用も必要になります。

また、開業初期は入居者の募集からスタートするため、収益が上がらないことが予想されます。利益が出るまでの数か月間の運転資金も用意しておく必要があります。ただし、運営を介護業者に委託する場合は建設費用のみが必要となるため、費用の負担はおさえられるでしょう。

老人ホーム経営を始める流れ

老人ホームの場合、経営プランを立てたら自治体に相談する必要があります。自治体の法令の規制や介護保険事業計画の調整など、自治体の担当者と確認を取りながら計画を進めていかなければなりません。

その後、自治体の審査を受けたうえで人員確保や設置届を提出し、建設・運営スタートとなるのが一般的です。また、自治体によって必要な届出で提出時期が異なってくるので、相談時に確認するようにしましょう。

老人ホーム経営のメリット

高い収益性が期待できる

介護需要がますます高まる

使い勝手のよくない土地でも活用できる

また、老人ホームの建物の延床面積の目安は600坪程度が一般的なので、土地の広さが300~500坪程度以上ある必要があります。郊外にまとまった広さの土地を持っている方は、活用を検討してみるとよいでしょう。

補助金を使えば初期費用をおさえられる

補助金を活用することで、高額になる初期費用をおさえることも可能です。ただし、補助金の有無や対象条件・補助割合などは自治体によって大きく異なります。事前に、自治体の窓口やホームページで補助金について確認するようにしましょう。

ライバル企業の参入の可能性が少ない

これによって、自治体により介護付き老人ホームの数が規制されています。つまり、近隣にライバル企業の施設が乱立するような心配はなく、将来にわたって安心して経営できるのです。

今後間違いなく需要が増えていく業界であり、総量規制対象施設のため、早い段階でビジネスに取り組むことが大切だといえます。

老人ホーム経営のデメリット

返済に時間がかかる

土地建物の転用性が低い

優良な介護事業者を見つけるのが難しい

過去の運営実績や周辺の評判などを念入りに調べ、まずは介護事業者を見つけてから計画を実行するなど慎重に進めていくのがよいでしょう。

事業者と契約する際に気を付けることは?

具体的には「契約の途中で解約する場合、残る契約期間分の家賃を一括して支払う」「中途解約時点の借入金残余分を負担する」といった内容を記載します。

老人ホーム経営でよくある失敗

入居者が集まらなかった

「高齢者が増えるから老人ホームなら簡単に入居者が集まる」と安易に考えるのはおすすめできません。老人ホームであっても、ほかの施設との差別化が重要になります。とくに価格面では、利用者も費用をおさえたいものです。また、高齢者向け施設の増加もあり、価格競争は避けられない点には注意が必要です。

人材不足により運営状態が悪化した

入居者の介護レベルが上がってしまった

老人ホーム経営で失敗を避けるために…

また、建設前には土地の需要を徹底的にリサーチすることも重要です。土地の需要など判断が難しい場合は、土地活用の専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問

- 老人ホーム経営に資格は必要?

- 運営自体に資格は必要ありませんが、運営できるだけの経営基盤や信頼性が重要になります。また、実際に働く職員に対しては配置ルールや必要な資格があり、施設の規模や種類によって異なるため、注意が必要です。

運営を介護事業者に委託する場合は、委託先の資格や経営基盤などをしっかりと確認するようにしましょう。 - 老人ホームで成功するために必要なことは?

- 老人ホームの需要のある土地か事前に徹底的にリサーチすることが重要です。需要の高い土地活用ではありますが、空床の増加などで倒産する企業も珍しくないため、需要やほかの施設と同差別化するのか綿密に計画を立てるようにしましょう。

事前に土地活用の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。 - 老人ホームとグループホームの違いは?

- グループホームは、5人~9人の少人数での共同生活の中でケアサービスを提供します。基本的に認知症の方を対象とし、入居者自身で家事などを分担して生活する仕組みです。

老人ホームの場合は高齢者全体を対象としており、安心して生活できる施設として、施設によってさまざまなサービスが提供されます。

まとめ

今回ご紹介した老人ホームのデメリットが気になる方は、補助金もあるサ高住を検討してみるのもよいでしょう。

ますます需要が高まる老人ホーム。

まずは、メリット・デメリットの把握を!

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士

明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。

少子高齢化の進む日本において、多くのビジネスは需要が先細りしていくことが考えられます。一方、老人ホーム経営は需要が増えていくことが予想されるビジネスだと考えられるでしょう。