- 分割相続の方法は「現物分割」「換価分割」「共有分割」「代償分割」の4つです。

- 相続が「争続」にならないように…。前もって兄弟間で話し合っておく姿勢が重要!

- 話し合いが進まない場合は専門家を交えてみるのもよいでしょう。

不動産の一括査定依頼はこちらから無料

約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

兄弟が土地相続で揉める原因とは?

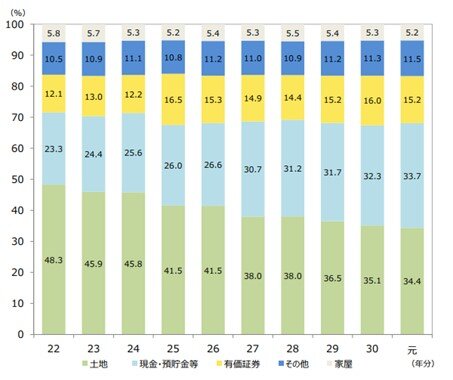

しかし、うまく2分の1に分けられない財産があるとトラブルが発生しやすくなります。また、相続財産の半分近くが自宅の土地建物であるという一般的なケースで、兄が土地建物、弟が預貯金を相続する遺産分割協議が調えば問題はありません。

しかし、兄弟ともに実家を離れてすでに自宅を所有している場合、住む予定のない土地建物を相続したくないと考えるかもしれません。また、土地建物の評価額が預貯金額よりも大きい、あるいは小さい場合、不公平感が生じて揉める可能性もあります。

このように、いくら仲がよい兄弟でも、全員が納得して円滑に相続を進めることは難しく、相続トラブルに発展してしまう可能性もあるのです。

土地相続の主な流れ

1. 遺言書の有無と相続人の確認

2. 相続財産の確認

3. 遺産分割協議

また、相続税の申告期限は相続発生から10か月です。それまでの期間に遺産分割協議を終え、申告および納税を完了します。

4. 名義変更

分割相続の方法1:現物分割

現物分割のメリット・デメリット

兄は土地建物、弟は預貯金など、わかりやすく分割できます。また土地の場合、大きな土地をいくつかに分ける分筆という方法も可能です。

【デメリット】

分割しやすい相続財産ではない場合、不公平感が生じる可能性があります。また、土地は分筆もできますが、それぞれの土地で使い勝手に差が生じることもあるでしょう。

分割相続の方法2:換価分割

換価分割のメリット・デメリット

相続財産を換金するため、柔軟に分割できます。そのため、不公平感が生まれにくくなるでしょう。また、不要な相続財産を売却できますし、相続税の納税資金の調達ができるメリットもあります。

【デメリット】

売却価格から仲介手数料などの諸費用を差し引いた残額を分割するため、実際の資産価値よりも少ない金額を分割することになります。また、売却してしまうので受け継いだ財産を残すことはできません。

分割相続の方法3:共有分割

共有分割のメリット・デメリット

受け継いだ財産をそのままの形で残せます。共有持ち分を法定相続分どおりに設定することで、不公平感が生じにくくなります。

【デメリット】

共有財産を処分・活用しようとする時にはほかの兄弟の同意が必要となります。また、共有者が代替わりを繰り返すと、共有者の数が増えたり、お互いに見知らぬ関係となったりしてしまう場合もあります。

そのような状況になると、共有財産を処分するのは困難を極めるでしょう。くわしくは後段でご説明します。

分割相続の方法4:代償分割

例として、自宅2,000万円、預貯金600万円の相続財産を兄弟で相続するケースを考えてみましょう。2,000万+600万=2,600万円を2人で分け、法定相続分はそれぞれ1,300万円です。

兄が自宅、弟が預貯金を相続した場合、兄が弟に700万円を代償財産として渡すと、1,300万円ずつ相続したことになります。

代償分割のメリット・デメリット

現物で相続する人がいるため、残された財産を手放す必要がありません。また、実質的に不公平感が生じにくいと言えます。

【デメリット】

代償分割を選択して相続財産を現物で受け取った人には、代償財産の支払いの負担が生じます。

分割が難しければ共有すれば大丈夫?

共有は問題の先送り

しかし、兄弟の共有持ち分をそれぞれの子どもが相続するということが繰り返されていくと、いずれお互いに面識のない共有名義人が増えていく可能性があります。

そうなると、1人の共有名義人が不動産を処分・活用したいと思っても、同意を取るのが困難になってしまうでしょう。専門家に共有名義人の同意取り付けを依頼することもできますが、必ずしも同意が得られるとは限りません。

このようになると、将来的に不動産の価値が下落し、塩漬け状態になってしまう場合もあります。「共有は問題の先送り」と言われるのは、このためです。

前もって話し合っておくことの重要性

どのような分け方が自分たちにとって適しているのか、じっくりと話し合ってみる機会を持つことをおすすめします。兄弟間で仲がよくない場合には、なおさらその機会を設けることが大切だと考えておきましょう。

よくある質問

- 養子や異母兄弟・異父兄弟の場合でも相続権はある?

- 養子にも相続権はあります。ただし、相続税計算において法定相続人の数に含めることができるのは、被相続人に実の子供がいる場合は1人まで、いない場合は2人までとされています。

また、父親が同じで母親が異なる兄弟(異母兄弟)の父親が亡くなった場合、認知の有無が問われます。反対に、異父兄弟の母親が亡くなった場合は、認知の有無は問われず相続権が発生します。 - 非嫡出子の相続権はどうなっているの?

- 非嫡出子(いわゆる婚外子)の相続権も、実子と同様に扱われます。以前は、法定相続分を実子の2分の1とする規定がありましたが、今では違憲とされ、非嫡出子も実子と同様に扱われます。

- 親の介護をずっと続けてきた兄。遺産はすべて兄のもの?

- 親の介護に貢献するなど、被相続人のために貢献した方に対して、寄与分の主張が認められています。

ただし、寄与分が認められてもほかの相続人の相続権がすべてなくなるわけではありません。被相続人のために貢献したことも考慮しながら、相続人全員が納得できる相続財産の分け方について話し合いましょう。

まとめ

兄弟間の仲が悪く話し合いにならない場合などは、専門家を交えてみるのもよいでしょう。考えることが多い相続ですから、1人で抱え込まないことが大切です。

兄弟間の相続トラブルは多いもの。

スムーズに相続手続きするための方法を確認しておきましょう!

不動産の一括査定依頼はこちらから無料

約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー

日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。