- 実勢価格の目安は路線価から計算可能!ただし、実勢価格とは懸け離れる可能性がある点には留意が必要。

- 路線価図は一見ややこしそうですが、慣れるとそれほど難しくありません。ぜひ計算にチャレンジしてみましょう。

- 不動産会社の査定を受けることでより正確な実勢価格を知ることができます。査定額が提示されたらその根拠を聞くことを忘れずに!

不動産の一括査定依頼はこちらから無料

約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

「路線価」と「実勢価格」の意味と違い

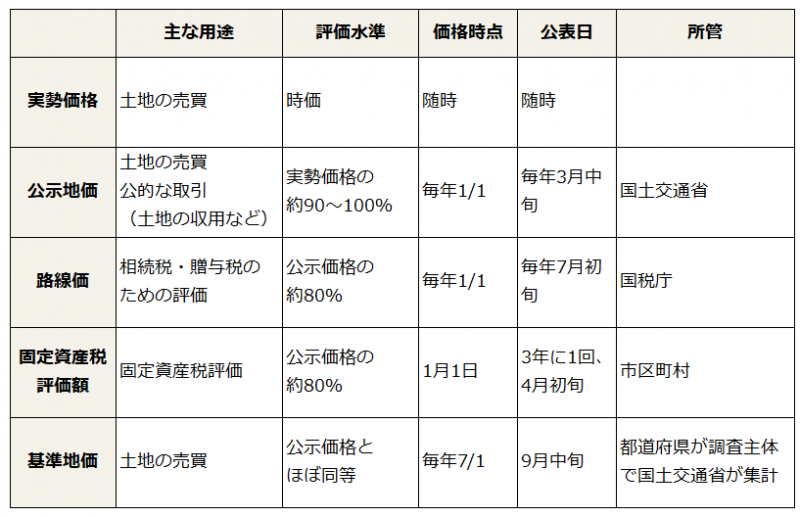

「公的機関が発表している地価」はいくつかあり、一物四価ともいわれます。この4つの公的地価とは別に、実際の取り引きで売買された価格のことを「実勢価格」と呼び、5つの指標をまとめて一物五価と呼ぶこともあります。

それぞれの地価には、算定方法や主な用途などに特徴があり、目的によって使い分けられていることを理解しておきましょう。

相続税や贈与税の指標になる路線価

路線価は相続税評価額とも呼ばれる通り、相続税や贈与税の算定の基準になる公的な地価です。路線価は国税庁によって評価が行われ、公示価格の約8割程度の価格となっています。

路線価に奥行価格補正率表や不整形地補正率表の数値を使って調整計算し、土地の立地や形状を加味した土地の評価額を算出します。なお、路線価がないエリアもあり、その場合には、固定資産税評価額を活用して土地の査定価格を決定する場合もあります。

実勢価格とは実際に市場で取引される価格

土地の取り引きではそれぞれの事情を加味した価格で成約に至ることが多く、価格帯に幅があることが特徴です。

過去の土地の取引データは国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で調べることが可能です。所在地や条件から絞り込んで検索をかけると、周辺地域での不動産取引の価格や土地の広さや坪単価、形状、前面道路の条件などが表示されます。しかし地域によっては参考例が少ない場合もあるのが難点と言えるでしょう。

実勢価格の目安は路線価から計算できる

ただし、路線価はあくまでも、相続税や贈与税の計算の基準となる価格であるため、割り戻し計算をしたとしても、実勢価格とは懸け離れる可能性がある点には留意が必要です。

路線価図の見方と計算方法

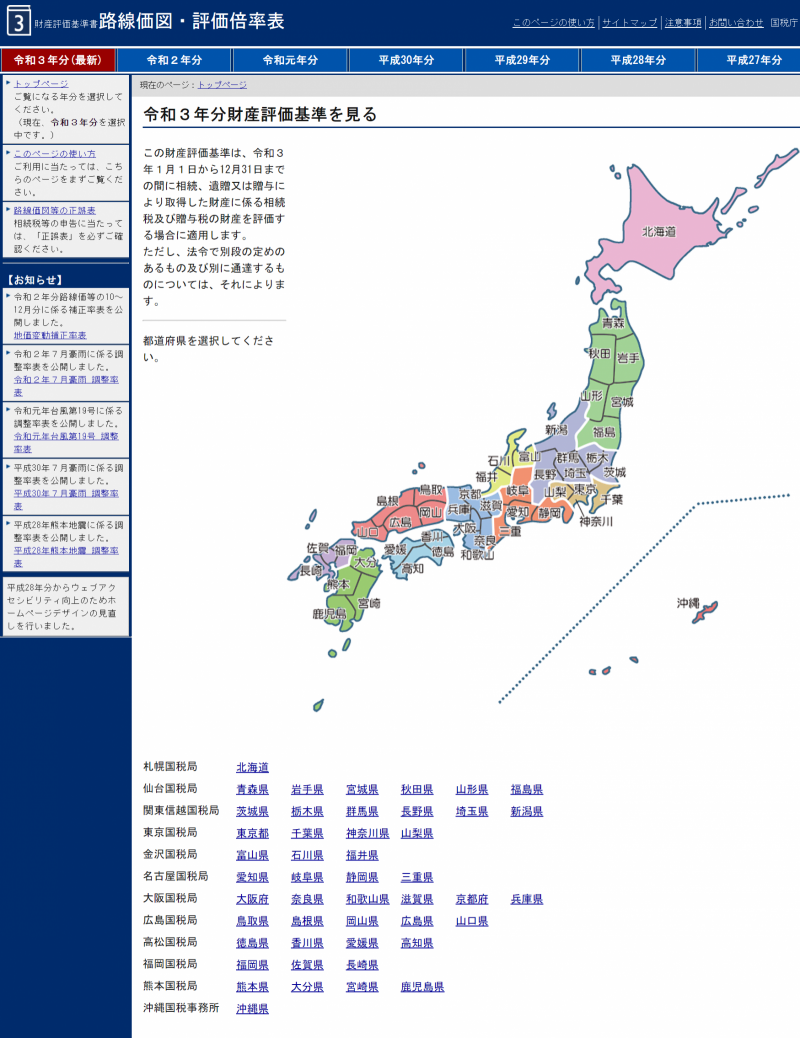

路線価図の見方

出典:路線価図・評価倍率表|国税庁

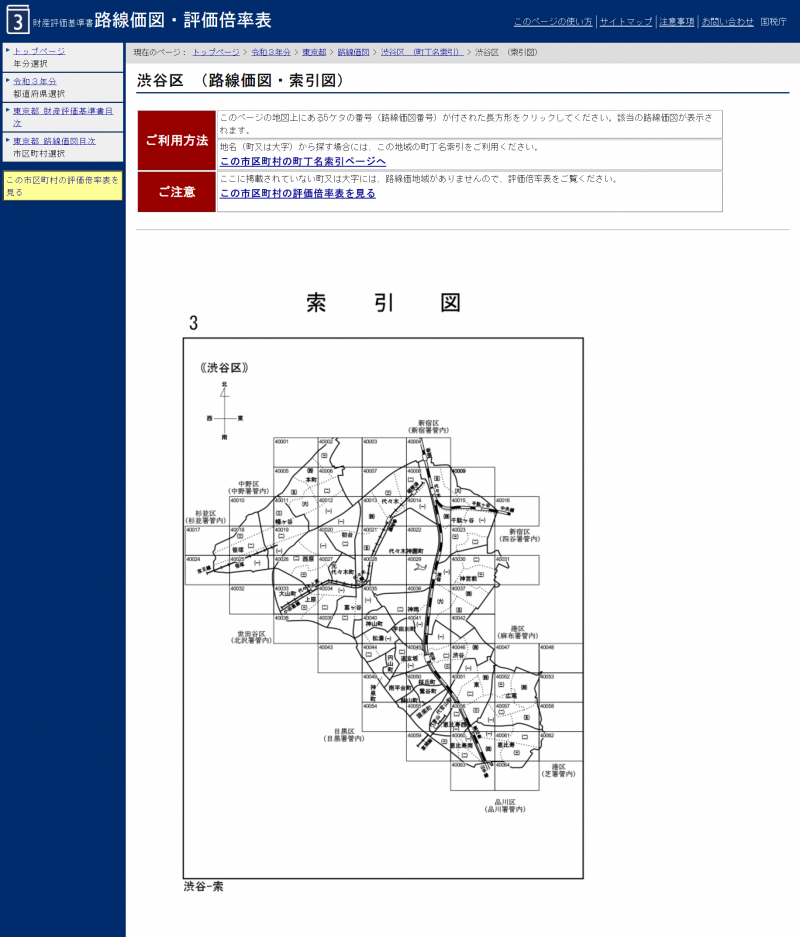

該当する住所名にいくつも路線価図の番号が並んでいるときには、いずれかを適当に選び、該当の路線価図を絞り込んでいきます。

出典:路線価図・評価倍率表|国税庁

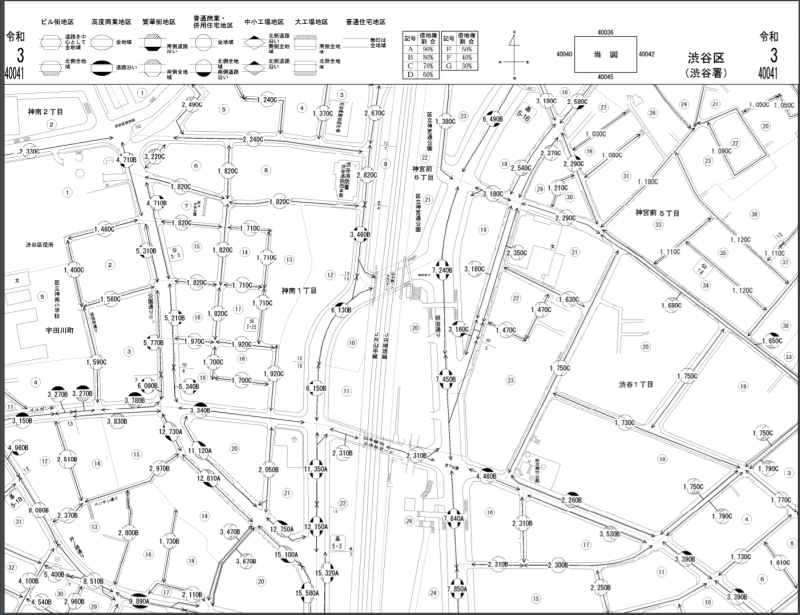

出典:路線価図・評価倍率表|国税庁

出典:路線価図・評価倍率表|国税庁

また、数字の横に書いてあるアルファベットは借地権割合を表しており、路線価図の右上部にある表(エ部分)から、借地権割合を読み取ります。借地権割合とは、大まかにいえば、土地を貸している場合に、土地を借りている人が得られる権利割合です。

Dは借地権割合が60%であるため、土地を借りている人は60%、土地を貸している人は40%の権利割合を有しているということになります。

| 記号 | 借地権割合 |

|---|---|

| A | 90% |

| B | 80% |

| C | 70% |

| D | 60% |

| E | 50% |

| F | 40% |

| G | 30% |

また、道路に書いてある数字は、丸囲みがしてあります。これは、地区を表しています。路線価図の上部にある図から、どの地区に該当するかを確認します。これは、後述する計算で使う各種補正率を表から読み取る際に必要となるものです。おおまかに土地の価格を知りたい場合には、補正率を考慮する必要はありません。

路線価図がない地域

路線価を使って実勢価格を求める計算式

路線価方式で土地評価額を求めるには

奥行価格補正率は、土地の道路からの奥行きによる影響を調整するものです。地区ごとに奥行き距離によって、数値が決められています。数値は、国税庁ホームページから確認することができます。

土地評価額から実勢価格の目安を求めるには

先述したように、路線価による土地評価額は、あくまでも相続税や贈与税の計算の基準となる価格です。路線価による土地評価額から算出した実勢価格を1つの目安として、実際の類似物件がどれくらいの価格設定をしているかを見てみると、相場をつかむヒントになるでしょう。

路線価から実勢価格を求める時の注意点

路線価には実際の土地の特性や時勢が加味されていない

土地には2つとして同じ条件のものは存在せず、広さ、向き、隣地の条件、履歴、建物の価値などにより、売りやすさは変化します。周辺地域の開発状況や経済情勢によっても不動産の需給は変化し、価格に反映されることを念頭に置き、路線価から算出した数値は参考程度にとどめるくらいが丁度よいでしょう。

実勢価格は土地の広さに比例して高くなるとは限らない

逆に狭小地と呼ばれる狭い土地も用途が難しく、買主が現れにくいため計算通りとはいかないでしょう。計算で求めた数値だけではなく、過去の取引事例などと合わせて見比べることをおすすめします。

より正確な実勢価格を調べるには査定を受けよう

不動産の机上査定を行う際には、土地の個別特性や周辺の取引事例を勘案して、査定結果を算出することになります。査定前に相場をつかんでいれば、査定額を比較する際の判断軸となり、各社に査定の根拠を訊ねることもできます。

無料一括査定を利用して、最も条件が折り合う不動産会社と媒介契約が結べるよう、見比べるのが成功の秘訣です。

不動産価格に関する疑問は不動産会社に相談してみては?

無料の一括査定サービスが便利です!

不動産の一括査定依頼はこちらから無料

約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

よくある質問

- 公示価格とは何ですか?

- 公示地価は、国土交通省が毎年3月に公表している土地(標準地)の1月1日時点の価格です。標準値は全国2万3000カ所が選ばれ、不動産鑑定士によって評価されます。各都道府県が9月に発表する基準地価(価格時点は7月1日です)と合わせて、土地売買の参考指標とされるものです。

- 土地の売り時はどのように調べればよい?

- 土地の実勢価格は需給のバランスによっても推移していくものです。不動産価格の変動要因としては経済環境や人口動態も挙げられます。公示地価や「不動産価格指数」、レインズの不動産市場動向などを参考に、価格動向の予測を立てられるとよいでしょう。詳しくは不動産価格推移の記事をご覧ください。

- 建物の価格はどのように決まるのですか?

- 建物については、固定資産税評価額も1つの目安となりますが、築年数が価格決定の大きな要因となります。たとえば、木造一戸建ての場合、耐用年数が22年であることを考慮すると築年数が25年を超えてくると建物価値はゼロに近い額として算定されます。実際には、建物の状態や取引事例を考慮して売却価格を決めていきます。

このように、とくに築古の一戸建てにおいては、不動産の売却価格の多くを土地の価格が占めます。そのため、不動産の売却査定価格を自分で調べてみたいという場合、土地の価格を知ることが重要になります。

まとめ

最終的には、不動産会社に経験値と市場動向に裏付けされた査定結果を求める必要があります。とはいえ、大まかな目安を把握したうえで、不動産会社に査定を依頼する姿勢は、判断軸を持つために有効です。

自分なりの目安をもつことで、机上査定の結果が安すぎたり、高すぎたりしたときに、疑問を持つこともできます。見慣れない路線価図を探したり、読み込んだりするのは難しいと感じる方もいるかもしれませんが、ぜひ、計算にチャレンジしてみましょう。

路線価をもとに実勢価格を自分で調べたら

査定価格とかけ離れていないか確認しましょう!

不動産の一括査定依頼はこちらから無料

約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

不動産エコノミスト/社団法人 住宅・不動産総合研究所 理事長

(株)船井総合研究所上席コンサルタント、等を経て現職。不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルなどを行うかたわら、ラジオNIKKEI「吉崎誠二の5時から”誠”論」などテレビ、ラジオのレギュラー番組に出演。また新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演は年間多数。

著書:「不動産サイクル理論で読み解く 不動産投資のプロフェッショナル戦術」(日本実業出版社)など11冊。

路線価図の見方は、一見ややこしそうですが、慣れるとそれほど難しくありません。以下の文章をよく読み、実際に所有している不動産があれば、それを例として、自ら路線価を算出してみてください。手を動かすことで、理解が深まります。