- 2024年4月より、相続登記が義務化されました。法施行日前の相続についても、理由なく怠った場合は過料が課せられることに注意が必要です。

- 司法書士へ依頼する場合、自分で行う場合の2パターンの費用と手間を比較しておきましょう。

- いずれにせよ書類を揃えるには時間が必要です。早めの手続きや相談を心がけましょう。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

相続登記とは

「所有者不明土地」とは、文字通り誰が所有者しているのか判らない土地だけではなく、名義人の死亡により所有者が多数となっている土地なども含まれます。

亡くなっている曽祖父や祖父の名義のまま放置されている土地は、すでに「所有者不明土地」と言える状態になっているかもしれません。都市部に持ち家を所有する人が増え、田舎の実家の土地や利便性の低い土地などが相続未登記となり、「所有者不明土地」として増加してきました。

こうした背景を受けて相続登記は2024年4月1日より義務化され、相続登記の期限が設けられました。法施行日(2024年4月1日)と相続による土地の取得を知った日、のいずれか遅い日から3年以内に相続の登記を行う必要があります。

この法律のポイントは、法施行日前の相続についても、相続登記が義務化されるということです。そして正当な理由なくその期限内に相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられます。なお、相続手続きに関しては、以下のページを参照ください。

相続登記をしないとトラブルが起きる?

建物がある場合には、これを放置し過ぎると特定空き家に認定され、固定資産税が6倍に増加する場合や、役所から解体費用を請求される場合もあります。空き家の倒壊などで事故が発生した場合、賠償責任を問われる可能性すらあります。

一刻も早く名義を確定させ相続登記を完了することが必要ですが、それも非常に煩雑な手続きになります。たとえば、亡祖父Aが所有していた甲土地の相続登記が長期間放置されていた場合について考えてみましょう。

甲土地は未だ祖父Aの名義のまま登記されています。この甲土地の名義の問題を解決したいご本人をB1とします。父B母B‘もすでに他界しており、B1には兄弟B2がいます。

また父Bには兄弟がおりB1から見た叔父CとDがいます。Cは既に他界しており、C1、C2という子供がいます。Dもすでに他界しており、D1、D2という子供がいます。このような場合に甲土地の名義を祖父AからB1に相続登記するにはどうしたらよいでしょうか。

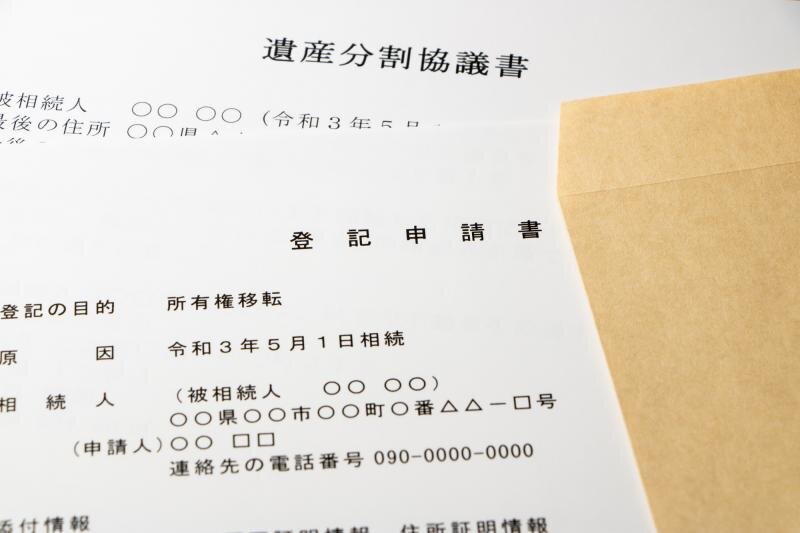

本件のような場合通常は、B1、B2、C1、C2、D1、D2の全員が祖父Aからの相続権を持っています。このため6名全員で遺産分割協議書を作成し、これに自筆署名し実印押印及び印鑑証明書を添付し無ければ相続登記を進めることができません。本件のような相続の手続きは著しく煩雑になってしまいます。

兄弟の数がさらに多いと、相続人を確定させるだけでも多くの時間を要します。そして手続きが煩雑になるほど、揉め事が起きる可能性も高くなります。相続登記を放置することは、子や孫の世代へ問題を押し付けることにほかなりません。そしてこの問題は時が経過するほど大きく解決不可能なものになっていきます。

相続登記にかかる費用

登録免許税

ご所有の不動産の固定資産税評価額は、毎年の固定資産税の納税通知書、課税明細書に記載されています。課税明細書の「価格」という欄の数値が固定資産税評価額です。ご所有の物件について相続に際してはどの程度の登録免許税が課せられるか計算なさってみてください。

司法書士への手数料

司法書士の手数料は、不動産の評価額+物件の個数を基準とし、相続人の数が多い場合や相続関係が複雑であるという場合に追加の費用が必要になるようです。

一般的な、相続人が配偶者+子供二人で不動産が自宅のみという場合ですと、10万円から15万円程度(遺産分割協議書作成費用・戸籍取得費用を含む)となります。建物敷地と別に私道持分があるような場合は、私道部分の登記申請が別になるため4万から5万円ほど追加になることがあります。

必要書類を取得する費用

上記①の書類を集めることを戸籍の収集といいます。上記に記載の通り出生から亡くなるまでの期間に作成されたすべての戸籍を集めなければならないため、転居が多く本籍地も転居の都度移動している人や、婚姻の回数の多い人などの必要な戸籍の通数は非常に多くなります。

また被相続人に子供がおらず、兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、被相続人本人だけでなく、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍収集が必要になります。

戸籍の収集を司法書士などへ依頼する場合の手数料は通常2万~3万円程度ですが、被相続人の事情に応じて必要となる戸籍の通数が多くなれば、手数料は増えます。その他一通当たり300円から400円程度の行政手数料も実費として清算されます。

遺産分割協議書を作成する費用

税理士が相続税の申告書作成を受任する場合、相続人の意向を確認しつつ申告書作成の一環として遺産分割協議書を作成してしまうこともあります。厳密には遺産分割協議書の作成は税理士の受任業務ではありません。

遺産分割協議書作成費用は単独で依頼をすると2万円前後からという場合が多いようです。もちろん相続財産の多寡によって金額は異なります。

相続登記に必要な書類

1.法定相続

2.遺産分割による相続

3.遺言による相続

公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度で公証人役場に保管されている遺言の場合には、裁判所による検認は不要です。遺言相続に際して遺言書、検認済み証明書の他に必要となる書類は以下の通りです。

遺言内容が、法定相続人以外の者に不動産を遺贈するとなっている場合は、不動産の権利証が必要になります。また、遺言執行者の定めがある場合は、相続手続きには遺言執行者の実印と印鑑証明書が必要になります。

法定相続情報一覧図があれば不動産相続登記がスムーズに!

この制度は2017年5月から始まりました。従前相続手続きでは、被相続人の戸籍書類一式を相続による名義変更の都度、法務局や金融機関、証券会社の窓口に提出しなければなりませんでした。

その都度、各機関の担当者が戸籍の情報を確認し、法定相続人の確認を行っていたため、経験の乏しい担当者に当たってしまうと相続手続きが滞ってしまうこともありました。

法定相続情報一覧図を作成しておけば戸籍情報の確認を各機関で行う必要がなくなるので手続きはスムーズです。以下のような相続手続きでは、法定相続情報一覧図の提出により、戸籍書類一式の提出が省略になります。

非常に有用な法定相続情報一覧図ですが、その作成には書類を提出してから2週間から3週間程度の時間を要する場合があります。早めに取り掛かりましょう。なお、法定相続情報一覧図を発行してもらうために必要な書類は以下の通りです。

相続登記を自分で行う際の注意点

郵送でやり取りできる手続きも多いですが、書類に不備がある場合にはより多くの時間が費やされてしまいます。相続登記を一からご自分で行う場合は、ご自身が手続きに必要な日中の時間を割けるのか、よく検討されることをお勧めします。

不安な場合は迷わず専門家に相談しよう

先にも述べましたが、相続人が多い場合、相続人に子がおらず兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、祖父や曽祖父の代から名義変更が為されていない場合など、収集が必要な書類の範囲は非常に広くなり、時間も専門的な知識も必要になります。

役所の窓口で尋ねても、部分的なことしか教えてもらえません。役所の行政官は特定の一分野の担当者に過ぎないからです。相続登記を初めとする相続手続きには、幅広い分野の知識が必要です。弁護士や司法書士、税理士などの専門家に是非ご相談なさってください。

まとめ

今回の相続登記義務化は遡及する立法であるため、理由なく相続登記を怠ると過料を科されることになります。相続関係が複雑になってしまっている場合、専門家の知見を活用なさってください。上手に専門家を活用し、相続トラブルを回避していきましょう。

相続登記は義務となりました!

土地活用の準備として早めに登記完了させましょう。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

税理士

会計事務所に勤務しつつ平成16年税理士試験に合格。税務コンサルタント会社にて金融機関をサポートする業務の中、資産税業務の経験を積む。平成22年税理士法人シン総合会計設立。主に中小企業の会計税務支援を中心に、事業承継、資産税業務にも従事。不動産会社の税務相談会相談員、金融機関のセミナー講師等に携わる。