- 建ぺい率と容積率は「この土地にはこの大きさの建物なら建てていい」という建築基準法で定められた指標のこと。

- 都市計画法で定められた用途地域によって、建物の種類や大きさが制限されています。

- 土地活用の際、収益性を考えるときにも必ず把握するべき情報です。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

建ぺい率・容積率とは?調べ方と計算方法

しかし、それでは日当たりや風通しが悪くなる場合や防災に影響したり、街の景観を損なったりする恐れがあります。そのため、土地ごとに建築物に対しての制限が設定されているのです。

建ぺい率と容積率は、「この土地にはこの大きさの建物なら建てていい」という指標になります。これから土地の購入や家の建設を検討しているなら、必ず耳にする言葉であり重要な指標なので理解しておくことが大切です。

建ぺい率と容積率は、どこでも同じ数字というわけではありません。ここでは、それぞれの数字の調べ方と計算方法を具体的に紹介していきます。

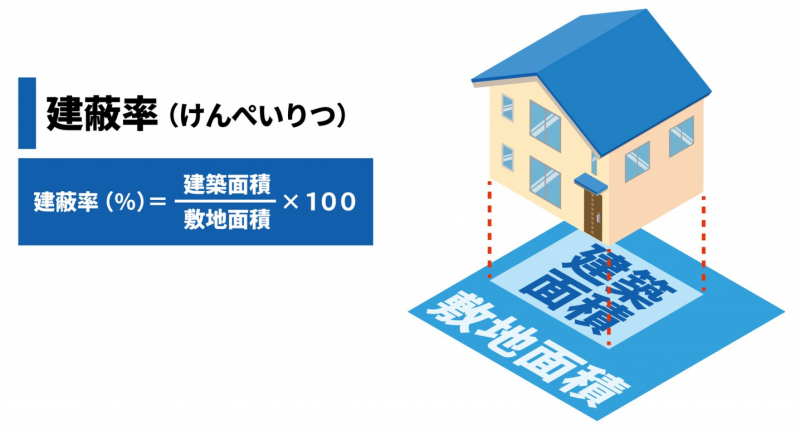

建ぺい率とは

仮に、敷地面積が100m2で建ぺい率が80%の土地では、上から見た建物の面積が80m2まで建設できます。2階建ての建物であれば、一番面積の広い階の面積が80m2まで建築のため、1階=80m2・2階=50m2までということが可能です。対して、平屋では1階のみで80m2までとなるので注意しなければなりません。

建ぺい率の計算方法

| 建ぺい率=建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 |

|---|

建ぺい率を計算するには敷地面積が必要ですが、登記簿謄本に記載された地積は正しいとは限りません。場合によっては、ハウスメーカーなどが敷地調査と呼ばれる測量を行ってから建物を設計するか、土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。

すでに建物が建っている場合には、市区町村役場で「建築計画概要書」を取得すれば、敷地面積を確認できます。土地活用において建物を新築する時には、敷地面積についても設計士に確認するようにしましょう。

指定建ぺい率の調べ方

2つ以上の異なる用途地域にまたがる場合の建ぺい率は?

(150 m2×50%+50 m2×80%)÷(150 m2+50 m2)=57.5%

この場合、この土地に建てられる建物の建築面積の上限は200 m2×57.5%=115 m2となります。

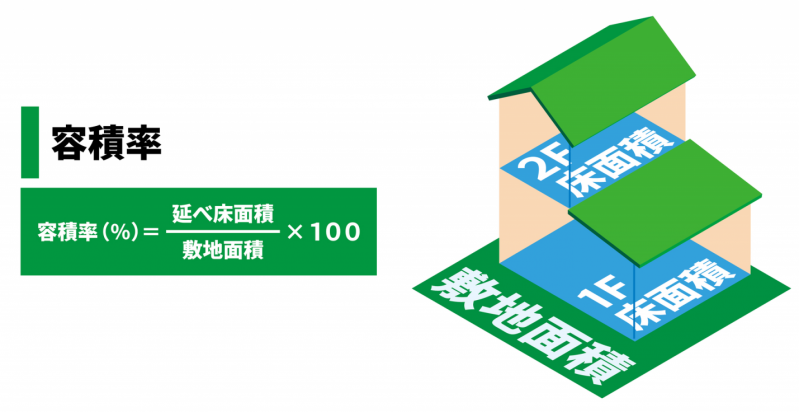

容積率とは

容積率は、建ぺい率をセットで考える必要があります。たとえば、容積率100%・建ぺい率50%の土地で、敷地面積が200m2の場合に、建てられる家の面積は次のとおりです。

容積率の計算方法

| 容積率 = 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100 |

|---|

指定容積率の調べ方

容積率も建ぺい率と同じように、用途地域ごとに上限が定められています。このことを指定容積率と呼びます。とくにアパートやマンションを建てる場合、指定容積率が何%かによって土地の価格にも影響が及ぶので、たいへん重要なものになります。

たとえば、土地の面積が100m2の場合、指定容積率が80%だと延べ床面積80m2までしか建てられませんが、400%の場合400m2まで建てられることになり、土地活用の幅や収益性が大きく異なります。

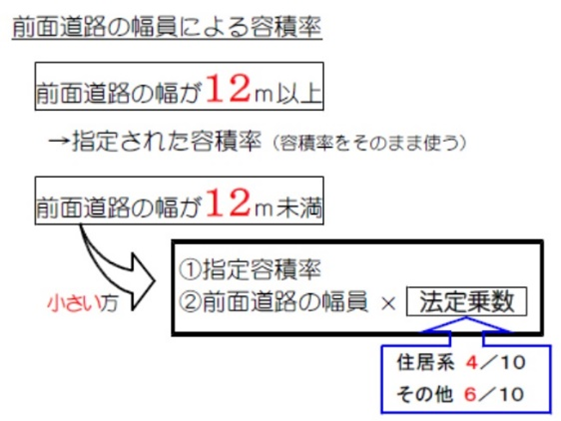

前面道路による容積率とは

一方、指定容積率が200%の場合、前面道路幅員によって定める容積率の最高限度の方が小さいため、この土地の容積率の上限は160%となります。

前面道路の幅員が6m以上12m未満で、近くに幅員15m以上の広い道路がある場合には、容積率の制限が緩和される制度もあります(特定道路による容積率の緩和)。

2つ以上の異なる用途地域にまたがる場合の容積率は?

この場合、この土地に建てられる建物の延床面積の上限は200m2×110%=220m2となります。

建ぺい率・容積率の上限を指定する用途地域とは

用途地域とは、都市計画法によって定められる土地の用途別の区分のことをいいます。都市計画では、都市の発展を目指すために市街化を図る区域として「市街化区域」を設定しています。

さらに、市街化区域はその用途に応じて「用途地域」が定められているのです。もし、住宅街に大型の商業施設や工場が建設されてしまうと、住民は静かに安全に生活することが難しくなってしまう可能性があります。異なる用途の施設が乱立すると、生活環境が悪くなるだけでなく生産効率も低下してしまうのです。

そのようなことにならないように、土地の用途に沿って建てられる建物に制限をかける必要があり、そのため「用途地域」が存在しています。

用途地域の種類は13種類

| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 田園住居地域 | 30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 |

| 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域 | 30、40、50、60 | 100、150、200、300、400、500 |

| 第一種住居地域、 第二種住居地域、 準住居地域 | 50、60、80 | 100、150、200、300、400、500 |

| 近隣商業地域 | 60、80 | 100、150、200、300、400、500 |

| 商業地域 | 80 | 200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300 |

| 準工業地域 | 50、60、80 | 100、150、200、300、400 |

| 工業地域 | 50、60 | 100、150、200、300、400 |

| 工業専用地域 | 30、40、50、60 | 100、150、200、300、400 |

その他の建築制限

容積率や建ぺい率の範囲内だからといって、高い建物を建ててしまうと、周辺の日当たりや風通しに影響が出てしまうおそれがあります。そのため、都市計画では建てられる建物の高さについても制限のルールを設けているのです。

高さを制限する規制には、大きく次の3つがあります。

絶対高さ制限

とくに「低層」住居専用地域に指定されていることからも分かる通り、他の高さ制限と比べても厳しく、絶対高さ制限のあるエリアでは4階建以上の建物を建てることが難しいです。

斜線制限

日影規制

一般的な2階建てでは、軒の高さが7mを超えることはほとんどありませんが、3階建ては高さの制限を受ける可能性があり、家のプランも異なってくる可能性があるので、事前に確認することが重要です。

建ぺい率・容積率の制限が緩和される条件

建ぺい率の制限緩和条件

また、指定建ぺい率が80%の用途地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率の制限を受けずに建物を建てることができます。

建ぺい率が100%となる場所もありますが、民法では、建物は隣地境界から50cm以上離して建てなければならないと定められています。商業地では敷地いっぱいに建てられている建物も多いので、地域の慣習も考慮して設計することが大切です。

容積率の制限緩和条件

地下室については、条件を満たすことで床面積合計の3分の1を限度として延べ床面積に含めずに計算できます。駐車場は、通常屋根がある場合は延床面積に含まれますが、面積すべてのうち5分の1を限度として駐車場部分の面積を延べ床面積から外すことが可能です。

仮に、延べ床面積100m2の建物のうち20m2が駐車場の床面積であれば、100m2の5分の1である20m2まで駐車場を除くことができ、この場合の延べ床面積は80m2となります。

また、ロフトなどの屋根裏収納については、高さ1.4m以下であれば延べ床面積に含まれません。

建ぺい率・容積率制限緩和の条件が満たされているかどうか、

専門家の力を借りて確認すると良いでしょう!

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

建築可能な建物をシミュレーションしてみよう

敷地面積100m2と仮定し、それぞれのパターンを紹介します。なお、今回は分かりやすくするため高さ制限については考慮せずにシミュレーションしていきます。

1. 建ぺい率50%、容積率100%

2階建ての住宅の場合は、1階・2階がそれぞれ50m2で建築可能です。3階建ての場合は、1階40m2、2階・3階がそれぞれ30m2という建築もできます。

また、一般的なアパートやマンションの場合は、国土交通省によって指針とされている居住面積によると、3人暮らしでの最低居住面積水準は40m2を基準に考えてみましょう。1室=40m2必要と仮定した場合、上記の制限で建設できるパターンとして次のようなものがあります。

この場合、複数の居室を構えることは難しいので、一戸建て賃貸などが適しているでしょう。あるいは、単身向けに20m2で建築すれば、4室ほど確保できる計算となります。

2. 建ぺい率60%、容積率200%

住宅を建設する場合、3階建てまで各階60m2で建築可能です。一般的な平屋(木造・2LDK)の場合、延べ床面積が85m2ほどとなるため、平屋としては若干小さくなるでしょう。マンション・アパートを建築する場合には、次のような建築パターンがあります。

夫婦世帯や単身向けの居室であれば、複数構えて建設することが可能です。ファミリー世帯向けに面積を大きくすると、居室数は3室ほどになってしまうでしょう。

3. 建ぺい率80%、容積率400%

住宅を建設する場合、3~5階建て、各階80m2で建築可能です。平屋としても十分な面積を確保できるでしょう。マンション・アパートを建築する場合には、次のような建築パターンがあります。

夫婦世帯や単身向けの居室であれば、複数構えて建設することが可能です。ファミリー世帯向けに面積を大きくしても10室ほど建築できるでしょう。

このように、建ぺい率と容積率によって同じ敷地面積でも建築できる建物は異なります。土地活用を検討しているなら、一度制限を調べたうえでどのような建築ができるのかを専門家に相談することをおすすめします。

どんな建物が建てられるか、

専門家に相談することが大切です!

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

建ぺい率・容積率に関する注意点

建ぺい率・容積率をオーバーすると違法建築物に

基本的には、ハウスメーカーは建ぺい率や容積率を計算した上で、設計してくれます。ただし、都心部では制限ギリギリまで容積率を使用することが多いので、設計ミスが起こる可能性があり、不正に建築しようとする業者もあるため、業者選びは慎重にしましょう。

違法建築物の場合ローンが組めない

リフォームの際にも注意が必要

よくある質問

- すでに土地活用をしている場合でリフォームする際の注意点は?

- 増改築後に建ぺい率・容積率がオーバーすると違法建築になります。軽微な増改築の場合、建築確認申請が必要ないため、建築後に違法建築だったと発覚するケースもあるのです。違法建築の場合、融資を受けることや売却に影響が出てしまうので、しっかりと制限を調べたうえでリフォーム計画を立てるようにしましょう。

- 土地活用で失敗しないためにできることは?

- 土地活用を考えるうえで、最初に確認しておくべきことともいえるのが、用途地域や建ぺい率・容積率です。建ぺい率や容積率は建物の大きさを定めているので、制限によっては希望の建物を建てられない可能性があります。そもそも都市計画によっては、建物の建設自体が許可されない場合もあります。土地活用する前には、各自治体や専門家に相談しながら検討することが大切です。

- 吹き抜けの場合の建ぺい率・容積率はどうなる?

- 吹き抜けは、基本的に延床面積に加算されません。このため、容積率ぎりぎりのケースで、開放的な空間を持つ家を建てたいといったケースで、吹き抜けを採用するのはおすすめだといえるでしょう。建ぺい率に関しては、吹き抜けを設けて建物を大きくすると、建ぺい率が高くなってしまう可能性がある点に注意が必要です。

まとめ

建ぺい率と容積率によって建てられる建物の大きさが決まります。

正しい知識を得たうえでプロに意見を求めましょう!

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

不動産鑑定士/土地活用プランナー

千葉大学卒業、地方銀行に勤務後、都内の不動産鑑定業者で事務所ビルやマンション等の収益物件の評価を数多く経験。現在は不動産鑑定士事務所を経営し、住宅・店舗・更地・山林・資材置場など多様な不動産に携わる。

土地活用や相続対策にも精通し、不動産に関するお悩み解決に尽力している。

建ぺい率・容積率は電話でも教えてもらえます。ただし、住所だけでは場所をうまく伝えられない場合や、用途地域の境目のときは市役所などに出向いた方が確実です。