新型コロナの爪痕や金融などの世界情勢…。

不動産投資の今後を予測するヒントを考えましょう。

目次

コロナによる不動産市場への影響は

2023年に入り、ようやく鎮静化になりつつある昨今ですが、不動産投資を取り巻く環境はコロナ前とどう変わったのでしょうか。ここからは不動産市場にはどんな影響があったのか見ていきましょう。

居住用物件への影響

コロナ禍は人々の生活や働き方を大きく変えるものとなり、都心のオフィスに行かず自宅で仕事するテレワーク・リモートワークなどは現在も定着しつつあります。

こうした働き方の変化が、より広い家を求めるきっかけをつくることになりました。とくに、夫婦共働きや子育て世帯は、戸建てへの住み替えや郊外への転出現象が起き、賃貸住宅でもより広い住まいを希望する需要が増えたのです。

今でも都心では単身用の需要が減少し、ファミリータイプの2LDK程度広さを持つ賃貸物件の需要が増加しています。元々、東京の賃貸需要の多くは単身用が主流でファミリータイプはそれほど数多くの供給はありませんでした。したがって、ファミリータイプの賃貸物件は空室になるとすぐに埋まる状況です。

商業用物件への影響

ホテルに関して

不動産投資の中でもホテルという宿泊需要は居住用の需要よりも利回り的には稼げるという点で不動産会社が勧めてきたわけですが、まさかの事態はだれも想像はしてなかったはずです。

ここにきてコロナが収束し始めたのを機に、ホテル需要は回復傾向に至っています。今後は以前と同様に毎年多くの訪日外国人観光客が訪れると考えられます。

加えて、ホテル従業員の確保が未だに追いつかないため100%稼働できないホテルも多くあり、今後のホテル需要に対応できるかどうかが課題です。

商業施設に関して

たとえば、銀座のハイストリートでは賃料の下落傾向や需要の落ち込みで閉店に追い込まれる店舗もありました。

商業施設の賃貸借契約は長期契約が多いため、コロナの影響が比較的少ないと言われていましたが、今まであったブランド店がいつの間にか閉店していたという現実を鑑みると、厳しい状況が続く様相は秘めています。

また、コロナ禍で個人消費の傾向はますますネットショッピングや宅配という購入手段にシフトしており、いずれかの場所に出向いてモノを買うという行為自体が減少していましたが、ようやく商業施設に出向いて買い物をするという消費傾向に戻りつつあります。

テナントと称する都市型商業施設や郊外型商業施設、アウトレットモールといった商業施設のセグメントは、今後の市場拡大傾向に向かうのかは不透明感があります。

オフィスに関して

コロナ禍でオフィス需要は大きく変化し、賃貸オフィス市場の需給バランスが悪化しつつあります。テレワークは今後のオフィス需要が伸び悩む要因の1つになっています。

2023年から2025年には都心の大型新築ビルの竣工が控えており、よりオフィスの供給が増えれば、その分の新たな空室は発生することになるので、空室率の上昇は避けられない状況になりつつあります。

都心では雇用需要の回復でオフィス需要は回復する見込みではありますが、コロナ前に戻る想定は難しい状況です。

また、コロナ禍では都心から企業自体の移転も起こるようになり、NTTでは京都市と高崎市に一部組織を分散するトライアルを行う発表もありました。信用調査会社・帝国データバンクによると、2021年に本社または本社機能を移転した企業は全国に2258社ありました。このうち、東京、神奈川、千葉、埼玉の「首都圏」から地方へ移転した企業は過去最多の351社となりました。

このような傾向は働き方自体がコロナ禍で変わり、リモートワークの普及とともに今後も増える可能性があります。

マンション(不動産)価格はなぜここまで高騰してきたのか

建築コストの高騰

加えて、ウクライナ侵攻により鉄や木材といった建築資材の供給がストップされ、供給不足と価格高騰に悩ませる事態となりました。ようやく中国でも生産活動が元に戻る状況となりましたが、ウクライナ侵攻は未だに解決の見通しが立たないため今後も資材高騰は避けられない状況です。

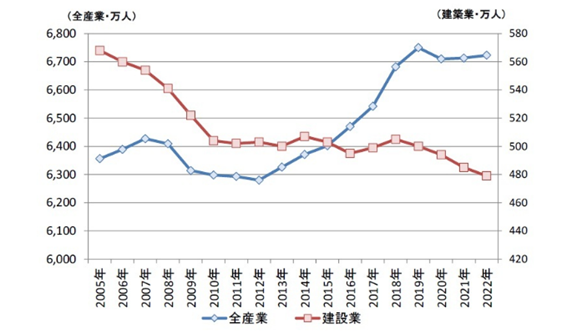

また、建築業の就業者不足で人出不足は慢性的になっています。建設業は他の産業と比べ高齢化が進行しており、若年層の労働力の確保が急務とも言えます。

週休二日制の定着をはじめとするいわゆる働き方改革は進められていますが、人手不足は今後も続く可能性があります。こうした要因が建築コストの高騰を招いていると言えます。

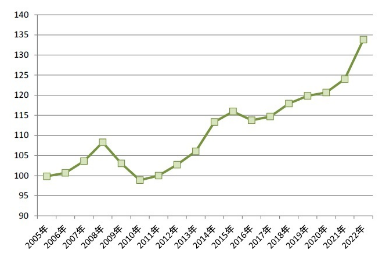

「集合住宅(RC造)」建築コスト(東京)

出典:建設物価調査会「建築費指数」をもとにニッセイ基礎研究所作

「建設業」就業者の推移

出典:総務層「労働力調査」をもとにニッセイ基礎研究所作

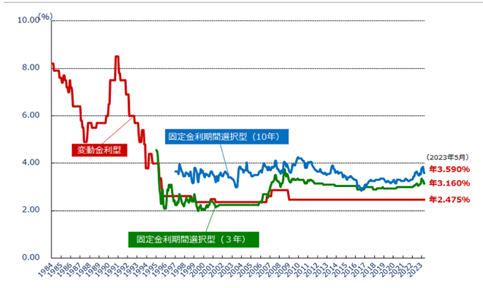

低金利

そのため、パワーカップルといわれる高所得のサラリーマン世帯にとって、いまの不動産は買いやすい状況が続いています。

たとえば、住宅ローンの変動金利が0.3~0.4%程度で1億円を借りた場合、35年返済であれば月約25万円。年収1,500万円世帯であれば問題なく支払うことが可能です。都心のタワマンが価格上昇しても売れるのには超低金利の恩恵があるからです。

また、住宅ローン控除の存在も購買意欲を掻き立てるものです。2022年度税制改正により住宅ローン控除による控除率は「1%」から「0.7%」に引き下げられましたが、控除の期間は13年に延長となりました(令和7年12月31日まで入居した者)。

低金利の今でこそ、金利負担以上の控除を受けることも可能となっているのです。

このように長期にわたって低金利が続き、マンション購入資金の負担を軽減して購入を後押ししてきたかがわかります。

民間金融機関の住宅ローン金利推移(変動金利など)

※主要都市銀行のHPなどにより集計した金利(中央値)を掲載、なお変動金利は昭和59年以降、固定金利期間選択型(3年)の金利は平成7年以降、固定金利期間選択型(10年)の金利は平成9年以降のデータを掲載。

※このグラフは過去の住宅ローン金利の推移を示したものであり、将来の金利動向を約束あるいは予測するものではありません。

相続税対策

現金で相続すると「金額=相続税評価額」となりますが、タワーマンションは時価の3割程度で計算されます。仮に、1億円の現金を相続する際、1億円でタワマンを購入し、その後にタワマンで相続すると3000万円が評価額となるので、7000万円の評価額分が節税可能と言われています。

こうした手法が相続税対策として利用されるため、マンション価格の高騰が起きる要因の1つになっています。

しかしながら、タワマンの節税は今後、課税強化の動きがあるので注意が必要です。

節税目的だけでタワマンを購入したことが明確な場合には追徴課税されたという事例があります。

海外からの投資

さらにアメリカの金融引き締めにより、このところ円安傾向が続いています。海外投資家から見た場合、現状では円安で日本に対しては割安感があり、日本の不動産は海外投資家に買われてしまう可能性があります。

世界中の都市を見渡しても東京の不動産には海外投資家が魅力を感じています。加えて円安となればより割安感があり、価値のある不動産は日本人には高値でも彼らにとっては安価となります。

円安という点でも、将来のインフレに備えるという点でも、海外投資家にとっては日本の不動産に投資することは理にかなっていると言えます。

インフレ対策

なかでも、不動産に関しては資産価値が高く将来のキャピタルゲインも想定でき、節税対策にもなるタワマンの需要は大きいものがあります。億単位のマンションが売れるのにはこうした背景があるからです。

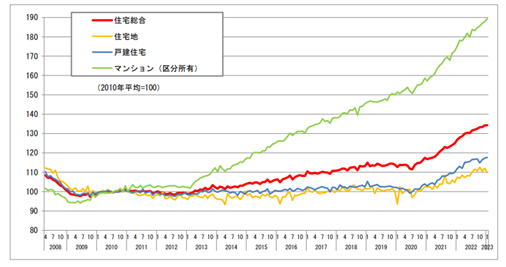

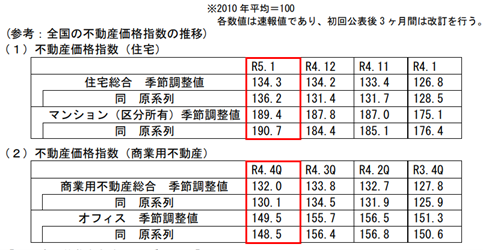

不動産価格指数(住宅)令和5年1月分

不動産投資に影響を与える要素は何?

金融情勢

こうしたなか、不動産投資における不動産市況の動向は金融情勢により左右されます。アベノミクスの政策で金融緩和が長期にわたって継続したため不動産バブルが起きました。

その後、コロナ禍でも金融緩和による低金利政策が継続して今に至っていますが、不動産価格も調整局面になりつつあります。

日銀の総裁も変わり、今後の金融政策には注視しておく必要があります。極端な利上げはないものの今後の情報によっては金利上昇局面が訪れる可能性はあります。

そうなると、不動産市況は徐々にピークアウトを迎えることになります。したがって、今後の金融情勢と金利動向には注意しなければなりません。

人口減少

それでなくても家余りの時代ですので不動産関連の需要は減少することを理解しておくことです。長期期間にわたる不動産投資の場合には徐々にダメージを受ける要因ですので、たとえば、売却時期などをどうするかなど、早めに対策を講じる必要があります。

賃貸市況

もともと都心の賃貸需要ではファミリータイプの需要をそれほど多くは想定されていません。そのため、需要の方が供給を上回る現状です。

加えて、マンション価格の高騰で購入自体を一時的に諦める人も多く、マンション購入の予定者が賃貸需要へ流れるケースも増えています。こうした背景から賃料も若干ながら高くなりつつあります。

今後、この傾向はしばらく続くかと思われます。

融資状況

低金利が継続するとなれば融資状況は今まで通りとなろうかと思われます。

自然災害

税制度

2023年以降の不動産投資はここに注意!

金融政策の行方

また、インフレと円安が進行する中、今後の日銀の金融政策がどうなっていくのかが大きなポイントです。低金利政策を継続したとしても、若干の利上げは想定しておくべきです。

不動産市況が大きく変わるとは考えにくいのですが、市況がゆるやかにピークアウトのタイミングを迎える時が来ることを頭に入れておく必要があります。

都市と地方の2極化

マンションデベロッパーの戦略上、東京都心ではマンション用地の取得が難しい状況とコロナ禍以降、広さを住まいに求める傾向が強いため、地方都市でも億ションが生まれています。

海外投資家や富裕層の需要が地方都市にも向いていることが伺えます。今後、地方都市でも一部の場所だけでの需要が存在する可能性がありますが、その他の地域では過疎化などが進行していくでしょう。

空き家問題

また、空き家を再生利用する活動も徐々に進んでおり、空き家への不動産投資も道筋が出来つつあります。不動産投資の投資先として上手く空き家を活用できれば、社会貢献もできます。

まとめ

不動産は人が集まるからこそ利用度合いが高くなり、資産価値を高めるものになります。しかしながら、コロナ禍では人を介することが難しい状況となりました。

そのため、今までの不動産需要とは別の用途での需要が生まれています。たとえば、テレワークの進行でどこの場所でも仕事ができるという点では地方での居住や、自宅がオフィスになり住まいに広さを求める需要に変化しています。

また、最近の商業施設ではテナントオンリーではリスクヘッジが難しい環境となったため、いわゆる商業施設としてのテナント、オフィスとして利用できる場所、居住用の賃貸物件、加えてホテルという宿泊需要にも答える機能を持つ商業施設が増えつつあります。

ある1つの不動産需要だけに対応するのではなく、あらゆる不動産需要に対応できる機能を持つことで不動産投資のリスクを回避する流れがあります。

新型コロナの爪痕や金融などの世界情勢…。

不動産投資の今後を予測するヒントを考えましょう。

この記事の監修者

不動産投資アドバイザー(RIA)/相続診断士/貸家経営アドバイザー/住宅ローンアドバイザー

アネシスプランニング株式会社 代表取締役。住宅コンサルタント、住宅セカンドオピニオン。大手ハウスメーカーに勤務後、2006年に同社を設立。

個人住宅・賃貸住宅の建築や不動産売却・購入、ファイナンスなどのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行い、3000件以上の相談を受けている。

WEBメディアに不動産投資についてのコラムを多数寄稿。著書に「不動産投資は出口戦略が9割」「不動産投資の曲がり角 で、どうする?」(クロスメディア・パブリッシング)など。

今後、都心では単身用よりファミリータイプの需要が主流になる可能性があるかもしれません。