- 投資用物件を選ぶなら新耐震の物件を選ぶ方が安全です。

- もし、旧耐震の建物を選択した場合はどんなリスクがあるのか把握しておきましょう。

- 投資用物件に関わらず、物件選びは吟味して慎重に選ぶことが大切です!

目次

新耐震基準とは

1981年6月以降に建築確認が行われた建物は「新耐震」と呼ばれ、それ以前のものは「旧耐震」と呼ばれています。まずは耐震基準について解説しましょう。

耐震基準とは

そもそも耐震の考え方の原点は建築基準法の第一章第一条にあります。条文では「この法律は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康、及び財産の保護を図りもって公共の福祉の増進に資することを目的とする」としています。

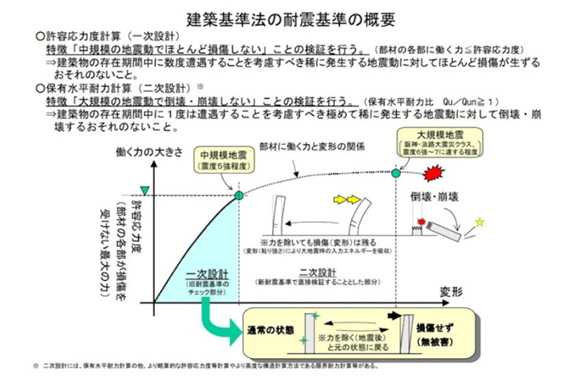

また、近年の建物の耐震に対する考え方は、「ごく稀に起きる大地震で倒壊させないこと」、「中小の地震に対しては建物の被害がない、もしくは軽微な被害にとどめること」とされ、建物の機能を保持し人命を守ることが前提とされています。こうした視点から耐震基準は定められたといえます。

耐震基準が定められた経緯

この地震を機に耐震設計法規の制定が進められ、1919年に制定された市街地建築物法が、この地震の翌年に改正されました。これは世界初の耐震規定と言われ、頻繁に起こりうる地震を関東大震災の3分の1と想定し、その地震力(地震発生時に地面と水平方向に振動する力)に耐える建物にするということが定められていました。

その後、1950年に建築基準法(旧耐震)が制定されたことにより、この市街地建築物法は廃止され、建築基準法(旧耐震)では、全国の建物に耐震設計が義務付けられました。この頃から地震に対する考え方が変わり始めたともいえます。

この大改正により、いわゆる新耐震設計法ができ、1981年6月1日以降に建築確認が行われた建物を「新耐震」、それ以前は「旧耐震」という区別がされるようになりました。

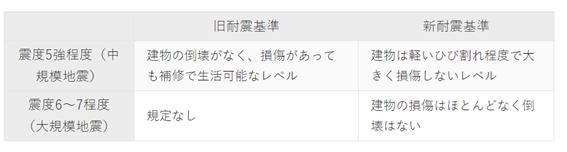

現行の耐震基準はこの「新耐震」と称されるものであり、「震度5強程度の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6強から7程度の大地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない」というものです。

「旧耐震」では震度6強から7程度の大地震に対する規定がなかったのに対して、「新耐震」ではそうした大地震でも建物が倒壊せず人命を守れるようにするという、大幅な基準強化が行われたものが今の耐震基準となっていることを覚えておいた方がいいでしょう。この宮城県沖地震が起こったことで、現在の新耐震基準ができたというわけです。

同年12月には、阪神淡路大震災で倒壊した建物の検証をして、倒壊の原因となったものを是正、改善する「建築物の構造耐力上の安全確保に係る措置」という建築基準法の改正が行われました。加えて、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の改正によって、新耐震基準以前の建物に耐震診断が義務付けられました。

また、2000年には木造住宅に大きく影響を与える改正と、すべての新築住宅に関して10年間の瑕疵担保責任を義務付けた「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の制定、さらに、2005年には、当時社会問題となった耐震偽装事件を受けて、建築確認・検査の厳格化、中間検査の義務化など、建築基準法や建築士法の改正が行われました。

こうした歴史的な背景からも、大きな地震を契機としていわゆる新耐震の基準が出来上がり、現在に至っているということが理解できます。

新耐震基準と旧耐震基準の違い

これは、宮城県沖地震を契機に改正された建築基準法で、1981年6月以降に建築確認が行われた建物を「新耐震」、それ以前を「旧耐震」として線引きしています。

「新耐震」基準の建物は「震度5強程度の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6強から7程度の大地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない」というものを指します。

これに対して、旧耐震基準は、震度5強程度の地震に耐えられる基準といわれていますが、建物によって耐震強度がまちまちです。たとえば、現行の新耐震基準の建物の耐震強度を仮に1とした場合、極端な例では0.5~0.3程度しかないという建物が実在しています。

こう考えると、築40年のマンションは旧耐震だから地震対策は大丈夫なのか、不安を感じる方も多いでしょう。

しかし、「大きな地震が襲ってきても耐震基準を満たしているから100%大丈夫」という保証などないことも事実です。阪神大震災のときには、新耐震の建物でも壊れた物件がありました。地盤やその他の条件で倒壊する危険性は変わるため、多角的な角度から見て「建物の耐震性能はどうなのか」の判断をした方が現実的といえるでしょう。

改正の背景

その内容としては、

・地盤が重さを支える力に応じて基礎を設計する

・柱の引き抜けに対応するため基礎と柱の接合部への金具の取り付け

・耐力壁をバランスよく配置することでより頑丈な家にすること

以上のような内容を義務付けました。

また、すべての新築住宅に関して10年間の瑕疵担保責任を義務付けた「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の制定がありました。

2000年改正の背景は、1995年の阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことで、その耐震基準をより厳しくしたものとしています。

新耐震基準は本当に災害に強い?

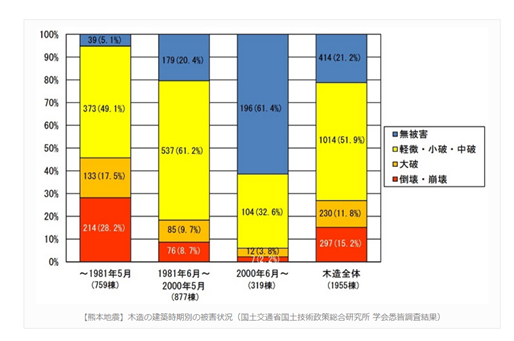

熊本地震は、史上初震度7が同じ時点で2回繰り返し起きており想定外の規模の地震でした。国土技術政策総合研究所(国交省)などが、特に被害が大きかった熊本県益城町や西原村、南阿蘇村を主な対象として現地調査を実施しました。

2016年9月8日時点の暫定データではありますが、木造住宅の旧耐震・新耐震・2000年基準のそれぞれで顕著な差が現れていることがわかります。

とくに接合部の仕様などが定められた2000年基準での建物では、大破・倒壊・崩壊が6%にとどまり、その有効性が示されています。

こうした結果から、物件を購入する際にはやはり新耐震基準の建物を選ぶべきかと思われます。

旧耐震と新耐震の建物の比較をすれば、必然的に新耐震の方を選択すべきです。 最近の建物では免震構造の建物もあります。たとえば、震度6程度の地震であれば、免震構造の建物では震度2とか3程度の揺れしか感じないと言われています。 免震構造の建物もその維持にはコストがかかりますが、建物の価値としてはプラスとしてみることができます。

新耐震基準の見分け方

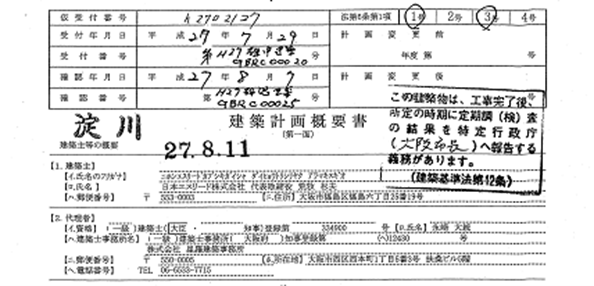

この日付を確認するには「建築確認申請済証」をみる必要があり、その書面には建築確認日が記載されています。「建築確認申請済証」を確認すると、建築確認日がいつなのかを知ることができます。

建築確認日がわからない場合は、おおよそ1983年4月以降に建てられたものであれば、新耐震基準が適用されていると推察されます。

また、建築確認申請済証以外で確認する場合には、建築計画概要書を見るとわかります。下記の書面は建築計画概要書のサンプルですが、この書面には確認年月日と確認番号が記載されており、これらの日付で新耐震基準の建物かどうは判断できます。

*建築計画概要書サンプル

単なる築年数や建物の竣工日だけで新耐震基準の建物かどうかを判断するのは問題があります。上記のような書面で新耐震基準の建物であることを確認することが重要です。

旧耐震の中古物件の注意点(リスク)

しかしながら、建物の維持コストはかかると考えておいた方がよいと思われます。単に物件の価格が安いし、利回り的には魅力的に映りますが、それなりにリスクはあります。ここからは旧耐震の建物におけるリスクについてお伝えしましょう。

旧耐震の中古物件は構造体にも問題がある可能性があります。東日本大震災以降、全国的に頻繁に地震発生がありますが、そのたびに建物自体は何度となく揺れていますので、躯体に影響がないか確認しておく必要があります。耐震構造自体、数多くの地震の揺れを想定していない場合もありますので注意すべきです。

耐震基準適合証明書の取得が必要

また、証明書の取得には約5万円の費用がかかるだけでなく、取得までにかかる期間も最低で1ヶ月程度は見ておく必要があります。当然ながら、耐震補強工事なども必要となれば結構な費用となり、コスト高になります。

保険料が割高

いずれにしても、新耐震基準であればかかることのない費用やコストがかかってしまうリスクがあります。

税制の優遇措置の対象外

まとめ

こうした背景を踏まえて、不動産投資の物件を購入する際にはやはり新耐震基準の建物を選択することが無難かと思います。仮に旧耐震の建物を選択した場合にはそれなりのリスクを把握しておかないと、万が一の際には出口すら取れない選択になりかねません。

また、新耐震基準の建物であれ火災保険や地震保険での補償は必要です。火災保険や地震保険は全国一律の保険料ではありません。とくに地震保険の保険料は各地域によって保険料の格差がありますので、購入前に調査しておくべきでしょう。

新耐震基準の建物であれ、建築場所や建築の工法、地盤の強度など、あらゆる要因で地震の影響を受けます。したがって、新耐震だから大丈夫とは思わずに各条件を精査・吟味して物件の選定をするべきでしょう。

投資物件を選ぶなら知っておくべき

新耐震基準と旧耐震基準のお話をしましょう。

この記事の監修者

不動産投資アドバイザー(RIA)/相続診断士/貸家経営アドバイザー/住宅ローンアドバイザー

アネシスプランニング株式会社 代表取締役。住宅コンサルタント、住宅セカンドオピニオン。大手ハウスメーカーに勤務後、2006年に同社を設立。

個人住宅・賃貸住宅の建築や不動産売却・購入、ファイナンスなどのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行い、3000件以上の相談を受けている。

WEBメディアに不動産投資についてのコラムを多数寄稿。著書に「不動産投資は出口戦略が9割」「不動産投資の曲がり角 で、どうする?」(クロスメディア・パブリッシング)など。

耐震基準は建物の価値を考えると重要なファクターです。旧耐震や新耐震の議論の前に、耐震基準ができた経緯を知ると、この基準自体の意味合いが理解できます。