- 少子化に加え、待機児童問題も解消傾向にあり、保育園経営においては厳しい環境にあると言えます。

- 地域や運営方法によっては収入を得られるところと運営が厳しくなるところが二極化していく可能性が高いです。

- 保育園経営で失敗しないために、委託運営する場合は委託業者は比較検討しながら選定しましょう。

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

保育園経営は儲かる?

令和5年9月にこども家庭庁から公表された「保育所等関連状況取りまとめ」によると、保育所(認定保育園)数は、ほぼ横ばいながら、認定こども園や特定地域型保育事業者数は増加を続けており、すべてを合わせた定員数は305万人に達し、その利用児童数は約272万人となっています。

利用児童数は令和3年をピークに減少しており、前年から1.3万人減少しています。また、一頃話題になった待機児童も、待機児童が100人以上ある市区町村はなく、全国合計で2,680人となっており前年から264人減少しています。

こうした状況から、一部の待機児童のある地域を除き、利用児童数が減少する中、事業者所数が増え、地域によっては定員割れが発生しているということは、保育園の運営において厳しい環境にあると言わざるを得ません。

とくにこれから参入する場合は、さらに厳しく利益を出すことは非常に難しいということになります。

保育園経営の年収

私立の保育所(保育園)2,164施設の平均年間収支では、主たる保育事業収益(補助金含む)等で約1億3,746万円の収入に対して、人件費や事業費、事務費などの費用合計で約1億3,424万円がかかり、収支としては約322万円の利益という結果となっています。

この他、新制度移行後の幼稚園と認定こども園の収支についても調査結果が公表されていますが、幼稚園では約890万円(基本金組入前)、認定こども園では約556万円(同)となっています。

いずれも平均値なので、地域や運営手腕によっては、もっと儲かっているところもあれば、赤字のところもあると思われます。ただし、このデータは令和元年度のもので、前述の通り、保育所の事業者数も増え、利用児童数が減少しており、現在は状況が異なってきています。

その他、人件費や物価の高騰、対象年齢人口の減少が顕著になってきており、保育園を始めとする保育事業は厳しい環境下にあるといえるでしょう。

従って、これから保育所(保育園)事業を行う場合、地域やその運営方法によっては収入を得られるところと運営が厳しくなるところが二極化していく可能性が高く、収入も令和元年のデータで示されたものよりも平均では下がっていくものと思われます。

保育園を経営するメリット

補助金がもらえる

税金が免除される

安定した経営が期待できる

社会貢献できる

保育園を経営するデメリット

開園までの道のりが長い

近隣住民からの反対が起こりうる

また開園後も、園児たちの出す声や音などがうるさいという騒音へのクレームが発生したり、送迎自転車・自動車の増加による交通上のトラブルが発生する可能性もあります。

事故の危険性がある

土地転用が難しい

社会情勢に左右される

保育園の運営方法|自主運営・委託運営

まずは、保育園の開設が可能かどうかの確認から始まり、以下のような流れで進んでいきます。

| Step1 | 各自治体に保育園の開設が可能な土地かを確認する(※2の業者契約後に業者に依頼しても良い) |

|---|---|

| Step2 | 土地活用の専門業者(不動産会社、建設業者、マッチング業者など)に保育園による土地活用を依頼・契約する |

| Step3 | 業者経由で保育事業者を選び、適切な業者と契約を結ぶ |

| Step4 | 自治体に対して保育所開設の提案(利用児童数の見込みや収支などの事業計画や予算等) |

| Step5 | 自治体による審査後、認可がおりる |

| Step6 | 工事の着工、保育園の開設 |

| 自主運営 | |

|---|---|

| メリット | コストがかからない |

| 独自性のある運営が可能 | |

| デメリット | 運営、雇用、トラブル解決などすべて自分で行う必要がある |

| ノウハウがない状態から始める必要がある | |

| 委託運営 | |

|---|---|

| メリット | ノウハウがある業者に任せて安定した運営が可能 |

| 運営に時間を割く必要がない | |

| デメリット | 委託運営費がかかる |

自主運営

しかし、運営・雇用・トラブル解決などをすべて自分で行う必要があり、難易度が非常に高いということは念頭に置く必要があります。

委託運営

事業用定期借地式

ただし、事業用定期借地式の場合リスクは低いですが、土地の賃料のみが収入となるので収益性はそれほど高くない点には注意が必要です。

リースバック式

リースバック式なら、土地と建物についての賃料を受け取ることができ、また建物建設コストもおさえることができます。なお、リースバック式の場合、建物の固定資産税の負担は所有者の方になる点、業者から賃料の減額を求められる可能性がある点に注意が必要です。

保育園の設立条件

| 児童の年齢 | 保育室等の面積 | 保育士の配置 |

|---|---|---|

| 0歳児 | 乳児室1.65m2/1人、ほふく室3.3m2/1人 | 3人につき1人以上 |

| 1歳児 | 6人につき1人以上 | |

| 2歳児 | 遊技場1.98m2/1人、屋外遊戯場3.3m2/1人(公園などで代替え可能) | |

| 3歳児 | 20人につき1人以上 | |

| 4歳児 | 30人につき1人以上 |

上記のほかにも、建物の基準などさまざまな要件が求められます。各自治体により要件が異なるため、市区町村役所への問い合わせや、市区町村のホームページなどで事前に確認しておくようにしましょう。

保育園の種別

保育園のほかに、子どもを保育する場として幼稚園や認定こども園がありますが、保育園と幼稚園の大きな違いは、保育園が0歳からの保育に欠ける子どもの保育を目的としているのに対して、幼稚園は満3~5歳の子どもの教育機関であることです。

また、私立幼稚園については、子ども・子育て支援新制度への移行した新制度幼稚園と移行前の幼稚園があり、保育料が異なります。新制度保育園は、自治体などからの給付額が増え、新制度幼稚園では無償化となる場合でも新制度移行前の幼稚園では給付額に上限があるため、利用者の負担が発生する場合があります。

また、認定こども園は保育園と幼稚園を合わせたような施設で、教育と保育の両方を目的とし、すべての0歳以上の子どもを対象としています。

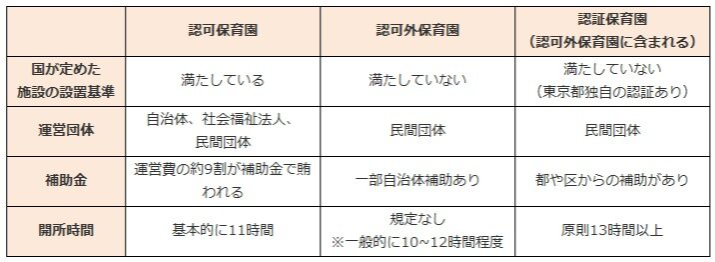

保育園の種別は大きく認可保育園、認可外保育園に分けられます。認証保育園という東京独自の保育園制度もありますが、基本的には認可外保育園に含まれます。また、認可外保育園は、認可保育園に入園できなかった場合や、夜間の保育が必要な場合など、多様なニーズに応えるための施設です。

保育園経営の注意点|失敗しないためにできること

運営会社により業務委託費やサポート内容は異なるため、どのような運営サポートをしてくれるか、どのような方法で集客を行うか、委託費はどのくらいかなど事前に確認しておくことが大切です。複数の運営会社に相談するなどして、比較しながら業者を選定するようにしましょう。

また、保育園を経営するか否か迷っている場合は、土地活用専門業者への相談もおすすめです。保育園経営を進めるべきかどうかの相談はもちろん、保育園以外の土地活用方法についてもアドバイスをもらうことができます。保育園の運営会社選定と同じように、土地活用の相談先も複数業者を比較しながら選定するようにしましょう。

よくある質問

- 保育園を経営するために資格は必要?

- 保育園の開設・経営には資格は必要ありません。ただし、保育園自体には保育士や看護師などの資格保有者が必要です。とくに自治体の補助金や助成金を受ける場合は資格者の基準を満たすなど認可基準があり、認可を取得するか否かで大きな違いがあります。なお、認可基準については各自治体に確認するようにしましょう。

- 保育園経営に関する相談先は?

- 保育園経営に関する相談先として、まずは自治体があげられます。保育園開設に関する情報を掲載している自治体などもあるため、一度、自治体のホームページなどを確認してみることをおすすめします。そのほか、専門のコンサルタントへの相談も一案です。

- 保育園経営は相続税対策にもなる?

- 保育園経営に限りませんが、土地を活用することで相続税対策になります。保育園として活用している土地について、一定の要件を満たす必要がありますが、事業用宅地として小規模宅地の特例を適用することができ土地の相続税評価額を下げることが可能です。

まとめ

ただし、人口減少に伴う園児の減少と事業者数の増加から、地域によっては利用児童の争奪戦となる可能性が高く、今後、新規開設する場合は経営が厳しいものとなる可能性が高いと思われます。

また、開設後、近隣住民とのトラブルが起きる可能性などのリスクもあります。まずは、開設を予定しているエリアで保育園の需要を確認しましょう。また、専門のコンサルタントや業者に相談することも一案です。

社会貢献にもなり、安定経営の期待できる保育園経営。

準備前に専門家の意見を聞いてみましょう!

土地活用プラン一括請求はこちら 無料

安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「土地活用プラン請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士

不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。横浜国立大学卒業。

神奈川県住宅供給公社を経て、不動産仲介業者に従事した後、2011年に個人事務所として不動産サポートオフィスを開設。自宅購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム、記事等の執筆・監修にも取り組んでいる。

主な著書に「貯蓄のチカラ~30歳からのおカネの教科書」(朝日新聞出版)などがある。

補助金や給付金などについては、以前は交付されていたものが交付されなくなる、交付を受けるための要件が変更となるなど保育施設の運営にあたっては常に最新の制度を確認しておく必要があります。以前は土地活用としてメリットが多かった保育園ですが、現在は状況が変わってきていますので、地域によってはさらに注意が必要です。